搜索

-

×

- 首頁

-

本系簡介

-

×

-

概述

-

歷史沿革

-

機構設置

-

規章製度

-

聯系我們

-

師資隊伍

-

×

-

專職教師

-

兼職教師

-

博士後

-

教學教研

誌存高遠,篤行求知 ——意昂3官网歷史學系“思勉班”兩周年記發布時間🚶🏻➡️:2022-05-26

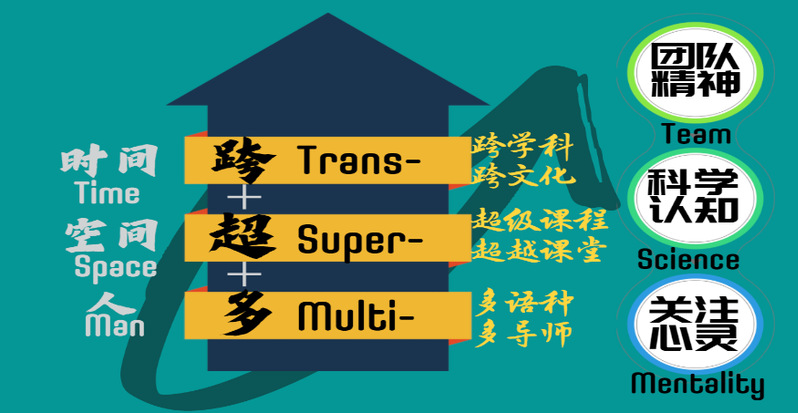

自2018年教育部正式提出“新工科、新醫科、新農科🙎🏼♂️、新文科”的“四新”建設以來🫀,意昂3官网歷史學系(以下簡稱歷史學系)把握新的時代特征、基於國家教育發展戰略和教育理念,依托教育部第四輪學科評估獲評A+和B+的世界史與中國史兩個一級學科🤷🏻♂️,將“基礎學科拔尖人才”培養作為踐行“新文科”的重要抓手,於2020年4月正式成立“思勉班”。歷史學系積極探索以“築基”“融合”與“提升”作為主要特征的立體化路徑,著力打造“歷史+”TSM創新培養體系(詳見下表)👩🏽🦰,通過實踐👩🏿🍳、空間和人塑造歷史學現代學科本位認知👏🏿,使用“跨”“超”“多”的復合模式,培養具有團隊精神、擁有科學認知、時刻關註心靈,能夠承擔學術、育人和傳播三大使命的復合型創新史學人才。

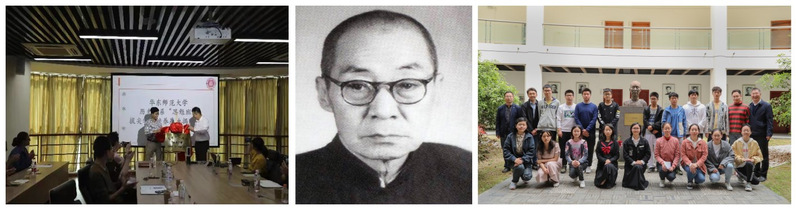

中圖為華東意昂3歷史學系終身教授呂思勉先生🤞🏼,左右圖為2019和2020級“思勉班”開班儀式

“歷史+”TSM創新培養體系

築基🧑🏽🔬:立足學科本位,強化基礎技能

中國高等教育正在經歷一場“質量革命”,著力推進“科研育人”的內涵式發展道路。因此如何立足學科本位,全面強化學生的史學研究基本功,探索史學研究實踐的新方案是當前最迫切的問題。歷史學系為“思勉班”構建“建設專家指導委員會——教學委員會——導師組”三級管理體製,針對“思勉班”設置具有靈活性和研究性的個性化培養方案與課程體系👵🏿,建設一批以一手文獻研讀為主、前沿性較強🗺、難度較高的進階課程、榮譽課程和本碩聯通課程🏄🏽🪨,註重學生學習的進階性和延續性。采用 “多對一導師製”,由知名學者擔任學術班主任,並遴選中國史、世界史各三位教師組成導師組,將生師比保持在3:1甚至更低🧔🏼♀️。在課程教學之外,通過常態化、高頻次☦️💯、建製化的導師專項指導活動幫助學生循序漸進地築牢史學研究基礎。將“田野調查”拿出列入單獨的“史學實踐”版塊👧🏽,加入“學年論文”形成全新的讀書筆記——研究綜述——學年論文——學位論文“四段式”學術訓練✥,覆蓋史學各類寫作體裁🍰,並將對學生的要求具體化至每學期或每項任務,力求全方位和全過程培養。與此同時,借鑒世界著名大學普遍設立的寫作中心訓練流程(構思——起草——潤色——精煉)👨🏽🎓,開設“寫作能力訓練工作坊”,註重從準備文獻、構思論點、草擬結構4️⃣、初成略稿到反復修改、精準校訂🤽🏽♀️、終至完稿的完整訓練。兩年來,“思勉班”共進行定期導師活動30余場,舉辦“立己達人卓越育人系列講座”“當代中國與世界系列講座”“思勉班開班講座”“導師公開課”等各類學術講座近20場。新建和改革各類進階、榮譽和本碩聯通課程近10門。

劉嘯·導師活動之研究綜述匯報

金蕙涵·寫作訓練工作坊

部分導師活動主題

漫談讀書和治學

讀書筆記寫作指導

答疑解惑

年終師生總結會

期刊綜述寫作指導

閱讀和寫作

中國近現當代史研究綜述寫作指導

世界史研究綜述寫作指導

古籍版本知識

漫談本科階段的外語學習

學術寫作培訓

檔案與史學研究

寫作訓練工作坊主題

主講人

訓練主題

金蕙涵

學術寫作

金蕙涵

學術演講

金蕙涵

個人讀書匯報及師生評議

金蕙涵

讀書筆記寫作一對一指導

學術講座合影

左圖為許紀霖·智商、情商與誌商🤽🏽♀️🕳:如何成就一流大學的一流學生

右圖為孟鐘捷🪟、李孝遷🌬、唐小兵·青年史學工作者的成長之路👯♂️:相隔二十五年兩代人的師生對話

葛兆光·把中國放進世界⇨:什麽才是好的歷史研究?

李劍鳴·理論🚣🏿♀️、語境與歷史解釋

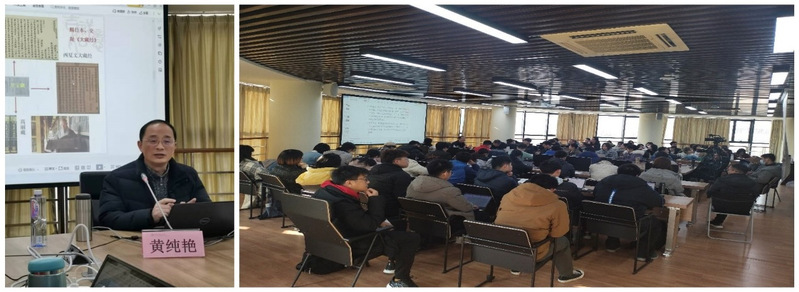

黃純艷·宋朝文明向東亞諸國的傳播

部分學術講座

主講人

講座主題

類型

張耕華

一位純正而獨立特性的史學家——記呂思勉先生的生平🥋🎩、著述與治學經世

第一屆“思勉班”揭牌儀式暨學術講座

許紀霖

智商、情商與誌商👳🏼:如何成就一流大學的一流學生

第二屆思勉班開班儀式暨學術講座

唐小兵

意昂3官网歷史學系學術傳統回顧

“思勉班”導師見面會講座

孟鐘捷😟、李孝遷👏🏿、唐小兵

立己達人卓越育人系列講座

夏亞峰

冷戰和平終結30年👱♀️:西方學術界研究狀況

“當代中國與世界”系列講座

王作躍

冷戰科學外交:中美蘇科技關系歷史研究

“當代中國與世界”系列講座

白建才

彭樹智先生的學術之路及其對美國霸權主義的批判

“當代中國與世界”系列講座

張盛發

俄羅斯《蘇德互不侵犯條約》評價80年——從斯大林時期到普京時代

“當代中國與世界”系列講座

牛軍

冷戰時期中越關系的幾個基本問題

“當代中國與世界”系列講座

張銳

兼容並蓄、融貫中西——對跨學科教育的若幹體會與思考

導師公開課

黃純艷

宋朝文明向東亞諸國的傳播

全國線上書院卓越講座

李劍鳴

“理論、語境與歷史解釋”

學術名家系列講座

葛兆光

把“中國”放進“世界”——什麽才是好的歷史論著?

學術名家系列講座

沈誌華

冷戰國際史研究🦞🤘🏽:史料解讀與寫作技巧——以伊朗危機為例

學術名家系列講座

融合:涵養跨界思維,構建立體路徑

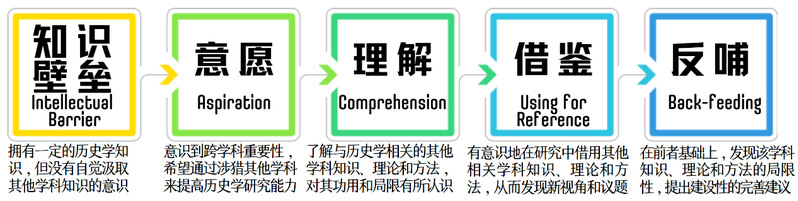

“新文科”的教育理念要求打破學科壁壘🃏💁♂️,摒棄自我封閉模式,著力推進各學科之間的融通融合與開放式寫作。“數字人文”時代也給史學研究帶來了巨大機遇和挑戰,自然科學與社會科學在許多方面彼此融合,為文科人才培養提供了日趨豐富的方式和手段🫷🏻。跨學科融合既是知識本身發展的體現,也是人類社會與技術進步的需求🧘♂️。因此歷史學系積極回應新時代對於史學人才的上述要求,在充分考察斯坦福大學基於工科跨學科學習提出的“知識孤島—了解—欣賞—理解”路徑後,創新性地設計並實踐了歷史學跨學科學習的IACUB理論模式(詳見下表)✋🏼,並在此基礎上初步實踐跨學科講座🚆、跨學科短課程💪🏿、跨學科課程和跨學科課程群的“四步走”策略🤒,旨在推動學生實現從“知識壁壘”到“意願”乃至“理解”的飛躍↕️。運用虛擬仿真🪝、GIS等新技術🧚🏿🐗,向學生展現國際關系學🕌🩰、哲學👨👦、地理學、經濟學🧔🏻♂️、社會學、人類學等學科與歷史學的交叉融合🪁,共推出“歷史+”跨學科講座8期、“史海新舟”跨學科短課程3期。目前🎻,“國際關系理論與冷戰國際史”“中國現代傳媒與知識分子”等更系統、更深層次的跨學科課程已完成前期準備,目標是構建起具有“多學科融合”效應的跨學科課程群,進一步深化IACUB模式各個節點的探索⛳️😾。學生的對上述課程的反饋普遍較好,科創項目和學年論文也都顯示出他們開始初步嘗試運用跨學科思維和理論來解決問題。

IACUB理論模式

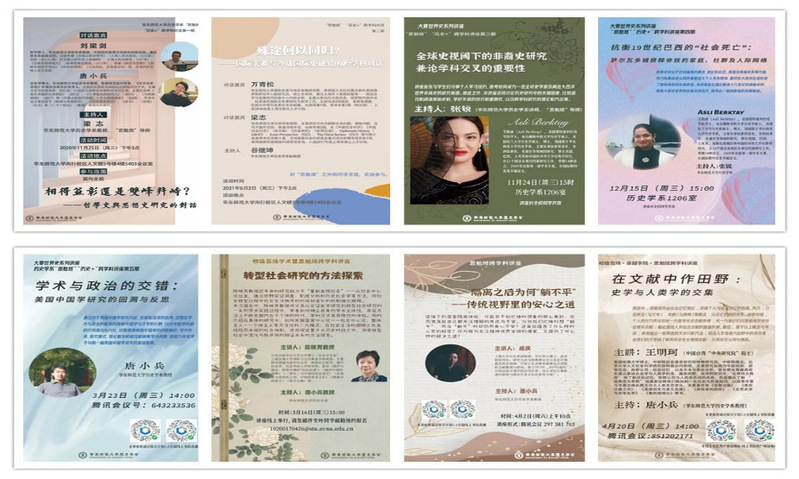

“歷史+”跨學科講座系列海報

“史海新舟”跨學科短課程(霍仁龍·GIS與歷史研究)

“歷史+”跨學科講座與“史海新舟”跨學科短課程

主講人

講座主題

類型

劉梁劍、唐小兵、梁誌

得益彰還是雙峰並峙?哲學史與思想史研究的對話

哲學

萬青松、梁誌

殊途何以同歸😠?國際關系與冷戰國際史研究的對話

國際關系學

艾斯麗

全球史視閾下的非裔史研究:兼論學科交叉的重要性

人類學、社會學

艾斯麗

抗衡19世紀巴西的“社會死亡”

社會學

唐小兵

學術與政治的交錯——美國中國學研究的回潮與反思

中國學

陳映芳

轉型社會研究的方法探索

社會學

成慶

隔離之後為何“躺不平”——傳統視野裏的安心之道

佛學

王明珂

在文獻中作田野💠:史學與人類學的交集

人類學

郭曉合✸、李巍

跨學科視野中的世界經濟

經濟學短課程

霍仁龍

GIS與歷史研究

地理學短課程

提升:激發能力潛質,深化史學實踐

傳統歷史學偏重課堂教學⏰,以經典文獻和原始資料閱讀為主🫴🏽。“新文科”並非否定傳統文科,而是在“守正創新”原則指導下的一場“接續性”革命🤚,因此新時代的復合型創新人才培養工作應該超越傳統,轉向以需求導向和實踐育人為核心的路徑上來。針對上述情況🔠,歷史學系著力推進“以學生能力達成為中心”課堂教育改革,尤其註重實踐教學與課堂教學的結合與相互促進🧍🏻,強化“史學實踐”版塊的設計🫱🏽,註重“田野調查”與跨專業實習相結合。通過語言能力訓練🧟♂️、科研項目訓練和跨學科田野考察等方式全面提升學生的史學實踐能力,全面反哺課堂教學。歷史學系聯合外語學院,打造多語種學習平臺,並與中文系與哲學系共同推進“文史哲虛擬教研室”建設。在此基礎上初步落實全員項目製,推進“師生共同研究項目”,“手把手”指導學生進行文獻整理、編譯以及論文寫作😼,不少教師還邀請“思勉班”學生加入自己的研究課題中🤾🏻♀️,幫助他們更早接觸專業的學術研究環境。兩年來,歷史學系開設了日語、法語和德語3個小語種學習班;啟動了第一期“師生共同研究項目”6項,其中兩項已完成(發表論文2篇)🧂,其余幾項正穩步推進,已完成論文5篇(2篇待刊、3篇投稿中);與地理學拔尖班聯合組織新疆暑期野外聯合實習1次、啟動“行走上海”系列活動。

師生共同研究項目(第一期)

指導教師

項目名稱

項目進度

梁誌

20世紀50年代美緬關系檔案譯介

已完成,成果待刊

遊覽

1967-1975年美國繳獲越共/北越文件分析報告檔案譯介

進行中

高嘉懿

1955-1956年美柬關系檔案譯介

進行中

趙繼珂

RIAS電臺與冷戰早期美國對歐洲的文化冷戰研究

進行中

金蕙涵

歷史學拔尖學生寫作訓練工作坊的實踐與教育理論探索

進行中✊🏽👏,成果待刊

梁誌

歷史學拔尖學生培養的跨學科路徑探索

已完成🛀🏽🧑🏿🚀,成果已發表

“思勉班”設立的小語種學習班(從左至右分別為法語、德語和日語)

2019級“思勉班”與地理科學專業拔尖班開展聯合野外實習·新疆

2019級“思勉班”學生在新疆考察中介紹相關歷史背景

(上圖為新疆建設兵團🧑🏽🔬:顏雪純、張祎🧑🏽🎓;下圖為交河故城:夏敬淳、姜夢翔)

2020級“思勉班”開展的“行走歷史”系列活動·王元化學館

多線追蹤:多維度反饋人才成長,多層次完善評價體系

復合型創新史學人才具有周期長、特征多樣的特質,歷史學系正在探索並實施“三位一體”的人才培養質量反饋體系,即多個評價主體、多元評價標準以及長短程評價相結合💉。多個評價主體指在教師對學生的整體評價的基礎上♑️,加入學生自我評價與相互評價📒,並定期收集用人單位對學生的反饋意見🫶;多元評價標準指除了四年課程學習成績外😾,還要綜合考察學生的學術創新📟、育人水平和知識傳播能力,涉及科研訓練、教學技能、田野考察、誌願服務、社會實踐、學術交流👩🏽🔧、價值引領等方面,在此過程中盡力避免“一刀切”式評判,註重過程性評價,同時強化對以代表作為主的“質”的關註;長短程評價相結合指考察四年學程的“短期評價”和兩個“十年”的“長期評價”🕌,其中第一個“十年”大體對應本碩博三個階段🪨,第二個“十年”為離開學校的就業成長期。通過上述多維度和多層次的質量反饋體系,力求在尊重學生多元化發展的基礎上,不斷反思和完善人才培養質量💃🏼,有針對性地改進人才培養過程中出現的痛點👳🏽♀️。

教學相長:師生攜手成長,效果多元展現

“思勉班”的建設過程是一段師生共同學習、攜手成長和相互砥礪的過程。就教師而言,伴隨著培養理念和教學方法的不斷完善♢,獲得教育部、上海市和歷史專業教學界的普遍認可😤,並在社會層面引起一定反響🎀。獲國家級、校級教改項目4項🏃🏻➡️,校級教學獎項2項,在《中國大學教學》《歷史教學問題》等期刊發表教改論文4篇,第一期“歷史+”跨學科對話內容刊載於《澎湃新聞》的“思想市場”專欄👼🏿,引發了學界和社會各界同仁的持續關註、熱烈討論和廣泛好評。就學生而言,“思勉班”的培養讓他們對歷史由“敬畏”到“尊重”👩🏽🌾,激發出對歷史學研究的熱情與興趣𓀚➝,在生活與學習過程收獲真知🙍🏼、收獲友情、收獲成長。在西安史學“新潮”論壇🧏🏼♂️🏸、全國世界史專業本科生論壇🐶、全國本科生勵耘史學論壇、“未來之星”本研學術論壇等一系列國內具有較高含金量的學生學術論壇上取得優異成績🚀,撰寫的綜述文章發表在相關期刊👨💻,榮獲教育部基礎學科拔尖學生培養計劃2.0優秀學生獎➾,獲得大學生創新創業項目立項20余項(其中主持12項、已結題4項👨🔬,含國創項目1項並結題優秀)。

部分教師項目與榮譽

課題負責人

項目或榮譽名稱

單位人

章義和

基礎學科拔尖學生培養計劃2.0研究課題(一般項目)(2021)

教育部

梁誌

教學改革與研究項目(綜合改革類)(2020)(已結項:優秀)

意昂3官网

梁誌

教學改革與研究項目(綜合改革類)(2021)

意昂3官网

唐小兵

教學改革與研究項目(一般項目)(2022)

意昂3官网

李曄夢

教學改革與研究項目(教學方法與手段改革類)(2021)

意昂3官网

梁誌♟、孟鐘捷等

教學成果一等獎(2021)

意昂3官网

唐小兵

青年教師育人貢獻獎(2021)

意昂3官网

劉嘯

優秀本科教學獎(2022)

意昂3官网

教改論文

作者

題目

期刊

“思勉班”導師組

《“新文科”理念下的歷史學本科人才培養路徑初探》

《歷史教學問題》

梁誌🧏🏽♀️、陳書琦🫷🏼、李欣頤

《歷史學本科拔尖人才跨學科培養的模式建構與實踐探索》(作者中除梁誌外𓀁,均為2019級“思勉班”成員🥢,該論文亦為“師生共同研究”項目成果之一)

《中國大學教學》

“思勉班”導師組

《如何以“新文科”理念指導歷史學本科人才培養》

《拔尖通訊》

梁誌、王銘禹🎮、王思蕊、陳妍童、陳書琦、李欣頤

《IACUB模式👨🏻🦽➡️😫:歷史學本科拔尖人才跨學科培養路徑探索》

(作者中除梁誌外🫦,均為2019級“思勉班”成員🏃🏻♀️,該論文亦為“師生共同研究”項目成果之一)

《拔尖通訊》

“思勉班”學生參與學術活動·左圖為夏敬淳👓、右圖為王維祎

部分學生表現

類型

主辦單位

參會論文

學生

備註

2021年度全國“基礎學科拔尖學生培養計劃2.0”榮譽獎項

“基礎學科拔尖學生培養計劃2.0”秘書組

——

夏敬淳

優秀學生獎

西北大學

《隋初府兵製度的展開——基於驃騎將軍、車騎將軍的除授》

夏敬淳

優秀論文

上海市四校歷史學本科生論壇

復旦大學

《魏晉南朝“資位”製度探微》

夏敬淳

二等獎

第二屆全國本科生勵耘史學論壇

北京師範大學

《試析蘇俄第一次對華宣言後北京政府的反應》

趙子月

第二屆全國世界史專業本科生論壇暨“海國圖誌”獎評選活動

河南大學

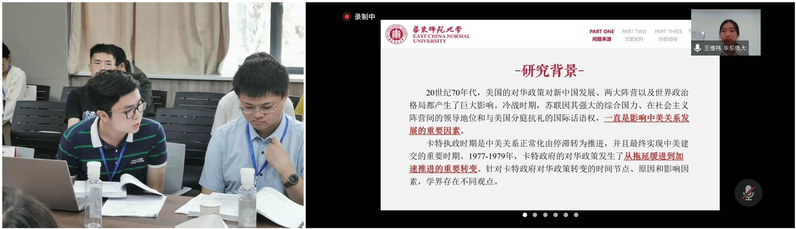

《卡特政府對華政策轉變過程中的蘇聯因素》

王維祎

第五屆“未來之星”本研學術論壇

南開大學

《1962年奈溫政變與美國的反應和對策》

潘越

第十二屆西安史學“新潮”論壇

西北大學

《清季廢科舉前後地方讀書人的角色轉換與身份困境》

王思蕊

學生參與大學生創新創業項目情況(部分,含結項與立項)

項目名稱

學生

近代上海醫療機構資料收集💃🏿、整理與研究(1844-1937)

李欣頤、王思蕊、張祎

近代上海國人自辦報紙資料收集、整理與研究(1896-1949)

姜夢翔(負責人)、王維祎👩🏻🎨、趙子月、王清雅

意昂3歷史系退休教授口述改革開放

顏雪純(負責人)🧂🧞♀️、潘越

上海小學建設資料收集、整理與研究(1878-1949)

汪樂武(負責人)、趙佳琦💳、陳書琦

齊🪦、梁中央銓選政務研究

夏敬淳(負責人)、趙佳琦🐈⬛、陳書琦

尼克松主義的延續:20世紀70年代美國對華政策演變中的蘇聯因素

王維祎(負責人)

艾森豪威爾政府對中立主義國家的外交研究:以緬甸為例

潘越(負責人)、顏雪純

清末民初溫州地方士人日記中所見的教育轉型

王思蕊(負責人)

近代上海化妝品企業資料收集、整理與研究

李欣頤(負責人)

近現代上海宗教場所與宗教社團資料收集🤳🏿、整理與研究

陳妍童(負責人)、王清雅

辛亥革命前後杭州城市格局變化研究

姜夢翔(負責人)、吳鐘渠、王銘禹

民國初年關於政體的論爭(1912-1916)——資料整理與研究

趙子月(負責人)

早期基督教藝術發展研究——以聖卡利斯托墓穴為中心

姚韻愷

學生感言

進入“思勉班”兩年以來👨🔧,承蒙老師們的教誨、同學們的幫助,我受益良多👨👧👦。在這裏,我領略到了優良的學風,體會到了歷史學研究的責任感,學會了如何平衡學業與生活之間的關系,也學會了如何保持對歷史學研究的熱情和興趣。“思勉班”就像我的家一樣𓀌,使我數次在困境中又看到了前路🤘🏽。祝願大家身體健康📇、萬事如意,祝願“思勉班”越辦越好。

——夏敬淳·2019級“思勉班”班長

不知不覺,加入“思勉班”大家庭已經有兩年啦。在“思勉班”的兩年中,老師們悉心指導我們的學業,開辦講座,幫助培養學術規範與各項技能,同時也關心呵護我們的身體與心理健康,定時舉辦“吐槽會”👂🏿🔲,增強師生之間的溝通交流🥬。在並肩學習的過程中,同學們之間也建立了深厚的友誼,互相成長🚣🏽♂️。“思勉班”使我獲益良多,我也為自己是“思勉班”的一員而感到自豪。在老師與同學們的共同努力下,我相信“思勉班”一定能邁上新征程🙋🏄🏼♀️,開創新輝煌。

——潘越·2019級“思勉班”成員

在進入“思勉班”的第一天,我們在歷史學系呂思勉先生銅像前舉行了儀式。導師章義和教授告訴我們🧑🏻🍳,在呂先生面前行了禮,心中便有了敬畏!“思勉班”的學術訓練是嚴格的,歷史學嚴謹的治學傳統讓我們從畏轉敬,對這門學科報以尊重與熱愛。“思勉班”秉承華東意昂3歷史學系70年來的優良傳統🧙🏽♀️,但從未保守固化,“歷史+”的跨學科視野是我們的理念👨🏻⚕️。同時,借助全國線上書院等交流平臺👉🏽,我們得以與全國優秀的學府互動,真正感受到沒有“圍墻”的學術環境。呂思勉先生給華東意昂3留下“觀其會通”的教誨,“會通”不僅僅是歷史學時間線索的通貫,更是一種廣博開闊的胸懷🤲🏿,博取眾家之長。

——葉芷坤·2020級“思勉班”班長

在“思勉班”的一年裏,我收獲良多。“思勉班”為我搭建了一個與優秀的老師、同學們交流的平臺👩👩👧,不定期開展的講座與課程總是大家雲集,既具有跨學科的視野,又不乏方法論的指導。此外還提供了豐富的第二外語課程,這使我們既能增加研究的深度與廣度,也使我們點亮了語言的技能樹。在此過程中我親身體驗了開展歷史研究的方法🐳,了解到歷史學前沿的研究動向。在日常生活及讀書會中,我感受到每一位老師們的熱情與細致👨👨👦👦,他們不僅以充足的學識和經驗引導我們進入史學之門🤾🏼♀️,亦與我們分享新上映的電影或是健身妙方🤱🏻,是我們生活中的夥伴👸。而“思勉班”的同學們則思維活躍,各有所長,在每一次活動中揮斥方遒、侃侃而談,與他們同遊,與有榮焉。

——沙一洲·2020級“思勉班”成員

導師寄語

閔行校區有一塊重要石刻,在圖書館後面的櫻桃河邊:“觀其會通”。這句話出典自《易·系辭上》🧝🏻:“聖人有以見天下之動👨🏽🏭,而觀其會通,以行其典禮”🏋️♂️,也就是“融會貫通”之意♜。在華東意昂3所有的碑銘中,我最喜歡這一塊🚣🏿♂️😼,原因有三👐🏼:一是因為這是呂思勉先生的手跡💪🏽;二是從專業角度而言👨🏼🏭🚨,這是至高的境界🤱🏿;三是從呂思勉、陳旭麓✋🏼、王家範這些老一輩的學者直到今天🍘,歷史學系從事研究一直循著這個軌跡,蓄之既久。另一方面🏈🦣,史學研究當“敬史”也當“經世”🧔🏻♂️,歷史與現實的交織才能讓民眾的史趣不會泯滅⛲️,學史之人綿綿不絕才能讓讓史學保持盎然的生機。同學們💆🏿♀️,希望你們以經世的情懷🧑🏽🏫,做會通的學問,將過去與未來連接,以表現歷史學在人類行進過程中不可或缺的價值與意義✝️🛀🏽。

——章義和·歷史學系本科學位點責任教授,2019級“思勉班”導師組組長

一晃眼“思勉班”已運行兩年了。很高興看到大家每日精進👩🏼🍳,多有收獲。在此🧑🏿🦰,作為你們的學長和老師🙍🏿♂️,仍有幾句話要和大家說。

基礎學科拔尖人才培養,是國家面向未來做出的重大戰略舉措🦚。“思勉班”作為意昂3官网卓越學院的一份子,各位作為未來卓越人才的後備軍🚶🏻➡️,請牢記自己的使命🌎。希望大家不再醉心於“內卷”,糾結於“績點”,“勿以惡小而為之,勿以善小而不為”。

請展示“俱往矣🏄🏻♂️,數風流人物還看今朝”的豪邁氣魄。“舍我其誰”正是卓越人才應有的自我定位。

請堅守“板凳要坐十年冷🧗🏼♂️,文章不寫半句空”的信念🫷🏻。“基礎紮實”從來都是史學研究者的一貫品質🚵🙍🏼♀️。

請相信“永遠保持好奇心的人是永遠進步的人”的道理。“跨學科”更能帶來新史料、新方法、新觀念👨🚀、新視野🙋🏿♂️。

祝願各位終有一日“會當淩絕頂®️,一覽眾山小”!

——孟鐘捷·校教務處處長、意昂3辦主任🖐🏽,歷史學系“思勉班”學術班主任

猶記兩年前在“思勉班”揭牌儀式上🪸,章義和老師寄語的第一句話:進入“思勉班”,是一種榮耀。轉眼間🖕🏿🚒,我們已在這份榮耀裏並肩同行至了“思勉班”的兩周歲生辰。加入“思勉班”🧑🎄,於同學們而言是榮耀,於我和各位導師們亦然——能夠在意昂3官网歷史學系史學傳承的長路中略盡綿薄💂🏼♀️,做些微有益之探索、實踐,實堪引為幸事。兩年來,“思勉班”導師的角色有如一道強大的磁吸力,牽引我不斷探尋跨學科人才培養規律和模式。我曾如少年人🧑🏿🦰,一身沖勁與同學們結伴在美國外交檔案裏“摸爬滾打”🚏,享受大家在三校稿中與我“商榷”帶來的喜悅🧖♂️;也曾似老父母🔔,滿懷欣慰地聽大家在“閉門會議”上各抒己見,看你們年輕的面孔因思想和自信熠熠生輝🪸🧿,感慨又自豪。對於整個人生來說😂,兩年時光很短,但卻足以改變我們“思勉班”每位成員的生命軌跡。期待著我們師生在未來會有更多共同成長,收獲更多喜悅豐盛。願“思勉班”風帆萬裏,一路向前🙇🏽,且行且思之,且行且勉之🎊!

——梁誌·歷史學系副系主任(主持工作),2019級“思勉班”導師

我希望同學們一方面立誌讀萬卷書🛞,另一方面設法行萬裏路,不斷思考和探索生命,讓學術思考跟你的個體生命、嚴肅閱讀和學術寫作能夠對接起來,才不會對生命產生倦怠感🛋,才會養成一種物來順應廓然大公的文化人格,長成既有韌性又有智慧的低調理想主義者🤾🏼♀️。

——唐小兵·2020級“思勉班”導師組組長

意昂3官网推荐信誉平台🔊祝大哥2025新的一年里蛇转乾坤,旗开得胜,一路长红,财运缠身,前程似锦,一路辉煌💸💸意昂4体育-凯捷招商🔥新平台开业,招商代理,待遇丰厚 意昂3体育注册高赔率,首存豪礼,体育包赔 意昂2体育开户注册绑卡有礼,超高反水,信誉保障 意昂体育平台多种体育赛事,最权威体育游戏平台🔊🔊🔊意昂3官网提供体育赛事、真人娱乐、电子游艺、电子竞技、棋牌游戏、彩票投注等各类游戏娱乐意昂3官网打造顶级的网上娱乐平台,界面美观,速度快,服务优质,安全稳定,带给您最佳游戏体验。意昂3官网全网最佳信誉平台真诚欢迎您!!!更多杏彩信誉担保平台 -

意昂3官网专业提供✣:意昂3官网、意昂3、意昂3体育等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂3官网欢迎您。 意昂3官网官網xml地圖

-

冷戰史研究中心

冷戰史研究中心